Suche

Lesesoftware

Info / Kontakt

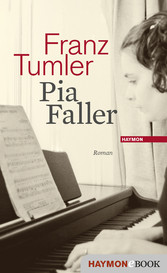

Pia Faller - Roman

von: Franz Tumler

Haymon, 2019

ISBN: 9783709938713 , 232 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: Wasserzeichen

Preis: 19,99 EUR

eBook anfordern

II

Er ist vorangegangen in dieser Geschichte von damals, er hat sich diese Wörter notiert. Aber er muß zurückkehren in die Geschichte von jetzt: an diesem Nachmittag Juli – er fuhr nicht ab.

Es lag an mir, ich war fertig, aber wollte nicht fahren, das lag an Nani, von der ich nicht Abschied nehmen wollte. Es lag auch an der Dazwischenkunft Dithas, die, als sie kam, sagte, sie sei nicht fertig. Ich war sofort zu Aufschub bereit. Ich machte mit ihr eine Zeit aus: am anderen Morgen um zehn solle sie vor der Tür sein. Wir waren an dem Abend zu dritt noch eine Weile zusammen. Ditha wußte nicht recht, wo sie bleiben solle. Sie hatte noch ihre alte Wohnung, aber sie schien sich zu fürchten, dahin zu gehen. Sie erzählte, daß sie diese Wohnung verkaufen wolle, nach Wegfahren und einem Aufenthalt bei ihren Eltern, dahin ich sie bringen solle – dann würde sie wiederkommen, und sie habe auch schon einen Käufer in Aussicht, er würde dreitausend Mark zahlen, damit würde sie sich neu einrichten in kleineren Räumen, in einem Haus, das eben jetzt fertig gebaut wurde.

Ich sah ihr an, daß es ihr nicht behaglich war, in die alte Wohnung, die sie in Gedanken schon verlassen hatte, für diesen Abend noch einmal zurückzugehen. Ich bot ihr an, bei mir zu übernachten. Ich hatte einige Hemmung, das zu sagen, wegen Nani. Aber die parierte schnell, sie sagte: Oder bleiben Sie bei mir, ich bringe Sie bei mir unter, bis morgen früh.

Ditha antwortete nicht sofort. Nach einer Weile sagte sie: Nein, das Einfachste ist, ich gehe nochmals zu mir. – Sie hatte einen Zug um den Mund, als beschiede sie sich. Als wir von der Straße ihre Schritte hörten, wie eingeknickt und Dahinschleifen, sagte ich zu Nani: Ich rechne nicht damit, daß sie morgen kommt.

Angezogen war sie wie gestern, das Haar hatte sie wie gestern, ich sah, daß sie nicht geschlafen hatte. Sie fragte mich, ob ich die Flöte in der Wohnung habe. Dann fragte sie mich um einen Koffer, den ich ihr leihen könne. Ich war ungeduldig, weil der Aufbruch sich hinzog, aber ich zeigte es ihr nicht. Der Koffer war im Keller. Sie sagte: Ich geh schon vor, es ist auch nur ein Stück weit, hol du den Koffer, bring die Flöte mit.

Als ich auf die Straße kam, stand sie um ein paar Häuser weiter. Dort war ein Ruinengrundstück mit bis auf das Kellergeschoß abgebauten Ziegelmauern, dahinter Sträucherdickicht, und daneben, an dem Haus, das stehengeblieben war, eine aus Brettern zusammengenagelte Tür. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht, sagte sie, o Gott, ich muß hier einsteigen.

Wer wohnt hier?

Eine Bekannte, sie hat mir auch zu wohnen erlaubt, wenn ich mich ins Bett lege zu ihr.

Das Fenster zum Badezimmer war offen, ich half ihr hinauf. Sie strampelte mit den Beinen an dem Gesimse, nackten Beinen, rosa Schenkeln mit weißen Härchen. Sie warf die Sachen heraus. Sie sagte: Das sind die Sachen, die ich weggeräumt habe zu Hause, damit mein Mann sie mir nicht stiehlt. Ich sagte: Aber er stiehlt dir doch nichts. – Sie sagte: Du hast eine Ahnung, und er sagt dann, ich hätte es verloren; und wie er mich verfolgt hat mit Briefen, die auf dem Tisch lagen, mit einer Pistole, die er mir hingelegt hat, ich sollte mich erschießen. Und nachts ist er auf dem flachen Dach vor unseren Fenstern gegangen und hat mich beobachtet, was ich mache.

Ich glaubte ihr kein Wort, das waren Einbildungen. Dann sah ich den Ort, drüben in der anderen Straße, die Wohnung, die sie verkaufen wollte. Sie zeigte mir das flache Dach, den Schornstein, dort habe er sich versteckt. Plötzlich sah es aus, als wolle sie sich in dieser Wohnung verlieren und sie doch nicht verlassen. Sie zeigte mir die Bilder, die sie gemalt hatte, es waren Schreckbilder, Träume, Blumen, gierige Tiere. Das war ihr mehr wert als die Wohnung. Die war in Ordnung: Kinderzimmer, Bad, Küche, ein angefangenes Leben einer Familie. Ich dachte an den Mann, der diese Sachen in Ordnung hielt, und an sie, die nichts halten konnte und jetzt nur heraufgegangen war, weil jemand mit ihr ging: ich.

Von diesem Aufenthalt in Dithas Wohnung habe ich widersprüchliche Empfindungen. Zunächst meine Abneigung, ihn auszudehnen. Drunten stand das Auto, ich schleppte Gepäckstücke. Schließlich hatte ich es satt. Ich bleibe jetzt unten und warte, bis du kommst. Dann Vorwürfe, die ich mir machte: brauchte sie mich nicht oben? Es war ja beinahe so, als habe sie mich einladen wollen, mit ihr jetzt da zu wohnen. Der Einfall verfolgte mich auf der schattenlosen Straße: droben das breite Bett mit schwarzer Decke, ich legte mich hin, und draußen zog die Hitze vorüber. Warum eigentlich sollte ich fahren? ich blieb, und Ditha blieb, ich war der neue Mieter, der ihr die Wohnung abkaufte; ich aß ihren Eisschrank leer und bemächtigte mich dieser Wohnung, die sie mir anpries, ihre Bilder vor allem; ich male jetzt weiter, sagte sie, ich bin nur unterbrochen worden im schönsten Anfang, sag doch, ob dir die Bilder gefallen; und wenn ich weiter male, machen wir eine Ausstellung, du schreibst, ich male; und er draußen auf dem Dach wird sich dann nicht mehr blicken lassen, er wird sich wundern, daß bei uns herin Musik ist, wir werden ihn wegscheuchen mit Musik. Ich sah, wie draußen das Dach mit Kies und Teerstreifen glühte, mich packte allmählich ein unwirklicher Zustand, als wäre ich von meiner eigenen Wohnung längst weggefahren und nun seit Tagen schon hier. Aber mich packte auch die Wut auf diese ordentliche Wohnung, vor deren Hintergrund allein sich Ditha ihr Luderleben erlauben konnte; und wer bezahlte es: der Mann; nein, da würde sie sich wundern, bliebe ich wirklich, da wäre es aus mit Musik. Es war jetzt schon aus: ich zählte bis fünf; wenn sie bis zehn nicht erschien, fuhr ich ohne sie. Bei elf kam sie, tauchte auf in demselben Gewand wie zuvor, die Jacke aus blauem Leder unter dem strähnigen Haar, und die Wildheit ihres Hungers, die nicht gespielt war, ohne Essen, ohne Trinken und Geld. Jetzt ließ ich mir Zeit, ich holte Zigaretten. Willst du noch einmal zu dir nach Hause? fragte sie mich. Ich sagte: Nach Hause, nein, ich bin schon abgereist. Sie setzte sich wortlos. Ihr Zittern. Dann fahr!

Die Feindseligkeit verging mit der ersten Bewegung, und nun tat Ditha mir leid. Ungefähr kannte ich ihre Geschichte, und dieses Wegfahren war für sie ein wichtiger Punkt. Einmal hatte ich sie in einem Film gesehen: tanzen; der Film war gemacht von Leuten, die sich solche Leute herausfischen, die halb schon hinüber sind. Dann war die Anstalt gekommen, dann ihr Vater, er hatte den Sohn mitgenommen, und dahin, zu ihrem Vater, sollte sie auch jetzt fahren. Sie sagte: Ich bin nicht krank. Das reden mir alle nur ein. Das haben mir auch die Ärzte gesagt. Sie haben mir alles erklärt. Und sie hätten mich ja auch sonst nicht wieder herausgelassen nach acht Tagen, daß ich heimfahren darf.

Ich verstand damals noch nicht ganz ihre Geschichte; inzwischen weiß ich, daß ein Mensch wie sie in einer Anstalt nach den neuen Methoden nicht einfach behalten wird; man zwingt ihn nicht, und wenn er nicht bleiben will, darf er gehen. Aber wohin sollte sie gehen. In die alte Wohnung, die sie nun, nach Schlüsselabgeben und Gespräch mit der Hauswartsfrau, aufgab, wollte sie nicht. Aus dem Notquartier, in das sie durch das Fenster gestiegen war, holte sie sich die letzten Sachen. Es waren bunte Stoffe, eine Reiherfeder, ein Stück Samt. Sie hatte das Bündel ins Dickicht geschmissen, ich trug es ihr auf die Straße, packte den Koffer ins Auto. Sie atmete auf. Aber vor meinem Haus hielten wir nicht mehr.

Es war die stille Zeit Mittag, zwei Stunden verloren, weiße Mauern, und die Straßen, die aus der Stadt führten, leer. Wir kamen schnell durch die Kontrolle. Ich beschreibe den Vorgang hier nicht, das hängt mir zum Hals heraus: diese theaterhafte Szene überdrießlicher Gefühlswallung, zu der man gestoppt wird, noch ehe man in Fahrt ist; Quarantäne zwischen Zäunen, Drahtmaschen, Zeitlutschen vor Schaltern. Aber diesmal fiel mir ein, daß die Anstalt, aus der Ditha gekommen war, nicht weit von dem Kontrollpunkt hier am äußersten Ende der Stadt war. Das war eine Berechnung von mir: Nachrechnung von Orten, Entfernungen, auch wenn sie nach dem Augenschein nicht sichtbar waren. Ich sagte: Du hättest gleich herübergehen können, wäre die Grenze mit den spanischen Reitern nicht, oder könntest auch wieder zurück! Ditha begriff mich zuerst nicht. Dann sagte sie: Nein, das würde dir so passen! Aber da müßte ich weiter zurückgehen, um den ganzen Tag heute zurück, und die Nacht, und die Zeit gestern. Sie blickte auf die Betonsperre an der Straßenböschung, auf den Rauch der Rosenhecken jenseits der spanischen Reiter. Nein, die Heilanstalt ist nicht da drüben. – Und bei dem Zettelausfüllen in der Baracke hielt sie sich neben mir, als gehöre sie zu mir.

Das hatte ich so nicht bedacht, daß ich nicht allein fuhr, sondern mit dieser Person, die auffällig war, aber sich bescheiden hielt, leise sprach und unbefangen arglos zwischen den Kontrollschranken ging, jemand, der sich nicht fürchtete vor Berechnungen. Bei dem Halt an der letzten Gepäckkontrolle fing sie zu rauchen an. Dann kam das Signal Freie Fahrt.

Auf dem ersten Rastplatz zog ich die Landkarte hervor. Ditha zeigte mir den Ort, an dem ihr Vater wohnte, da sah ich, daß ich nicht auf der gewöhnlichen Route nach Süden, die ich immer fuhr, fahren mußte, sondern auf dieser anderen nach Westen, die kannte ich nicht. Ich malte mir aus, wie ich sie dahin bringen würde, vielleicht bis zu ihrem Vater, und wie ich dann weiterfahren würde, und wie weit. Aber davon sprach ich mit Absicht nicht. Es mußte für sie sein, als wäre ich unterrichtet,...