Suche

Lesesoftware

Info / Kontakt

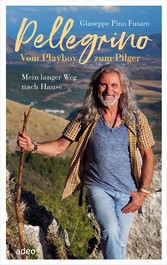

Pellegrino - Vom Playboy zum Pilger - Mein langer Weg nach Hause

von: Giuseppe 'Pino' Fusaro

adeo, 2020

ISBN: 9783863348120 , 224 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: Wasserzeichen

Preis: 15,99 EUR

eBook anfordern

Kapitel 1: Der Weg beginnt

Meine Eltern Giorgio und Adele stammen beide aus einem kleinen Bergdorf in Kalabrien namens Acri. Beide erlebten eine ähnliche Kindheit voller Armut und geprägt von der harten Arbeit auf den Feldern. Der Ertrag des steinigen Bodens reichte kaum zum Leben für die beiden Großfamilien – Papa hatte neun Geschwister, Mama sechs. Manchmal gab es nur eine Mahlzeit am Tag, und alle aßen aus dem einzigen Topf, den die Familie besaß. Auch ein regelmäßiger Besuch der Schule war schwierig bis unmöglich, denn die war gute zwei Stunden Fußmarsch von zu Hause entfernt. Viel zu viel Zeit, die sinnvoller genutzt werden konnte, fanden die Eltern. Außerdem hatten nicht alle Kinder eigene Schuhe. So kam es, dass mein Vater mit Unterbrechungen nur etwa drei Jahre zur Schule ging, und bei meiner Mutter sah es ähnlich aus.

Mein Papa hatte die Aufgabe, die Schafe und Ziegen in die schwer zugänglichen Teile der Berge zu führen, wo man nichts anbauen konnte, damit sie dort die karge Vegetation fraßen. Oft musste er kilometerweit in die Berge klettern, um Futter für die Tiere zu finden. Er erzählte uns später manchmal von der Angst, die er ausgestanden hatte, wenn er wegen schlechter Witterung abends mit der Herde in den Bergen bleiben musste. Dort oben gab es Wölfe, die sich an die Tiere heranmachten, und Papa, der damals erst 8 oder 9 Jahre alt war, hatte die Aufgabe, sie zu beschützen. Kein Auge konnte er dann zutun und stand furchtbare Ängste aus, allein mit den Tieren in Nacht und Unwetter.

Am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Erde berührten, führte er dann die Herde wieder in den heimatlichen Stall zurück. Seine Angst aber legte sich nicht. Hatte er sich in der Dunkelheit vor der Gier der Wölfe fürchten müssen, so schlug ihm jetzt der Zorn des Vaters entgegen. Dieser hieß Giuseppe, wie ich. Doch er hatte von seinem Umfeld den Beinamen „Terribile“, der Schreckliche, erhalten, da er überall Angst und Schrecken verbreitete. Leute, die ihm nicht passten, bedrohte er mit einem Gewehr, und er verprügelte seine Kinder regelmäßig erbarmungslos. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Vater vor ihm es vermutlich auch mit ihm so gemacht hatte.

Meine „Mamma“, Adele, hatte schon im Alter von sieben Jahren die Verantwortung für ihre sechs Geschwister übernehmen müssen: Essen kochen, den Haushalt machen und schwere Arbeit auf den Feldern leisten. Mein Opa war nicht ganz gesund und nicht sehr leistungsfähig. Und so musste meine Oma für den Unterhalt der Familie aufkommen. Eine Kindheit zu erleben, wie wir sie kennen, unbeschwert und voller fröhlicher Spiele, war ihr nicht vergönnt.

Als sie meinen Papa kennenlernte, war Adele 19 Jahre alt. Mein Vater Giorgio war 27. Zwar gab es noch einen anderen jungen Mann, der meiner Mutter den Hof machte, und beide gefielen ihr, doch der „Mitbewerber“ hatte Probleme mit einem Fuß, weshalb meine Großeltern gegen ihn waren. Meine Mutter entschied sich daher für meinen Vater – und auch, weil sie von seinen Plänen wusste, nach Deutschland auszuwandern.

Einfach so zusammenleben, wie man das in Deutschland damals schon gewohnt war, das war in Kalabrien nicht möglich. Sie verlobten sich daher sehr bald. Beiden war klar, dass sie aus Kalabrien wegmussten, wenn sie es in ihrem Leben zu irgendetwas bringen wollten. In Deutschland wollten sie sich ein neues, ein eigenes Leben aufbauen – wie so viele italienische Gastarbeiter damals in den 1960er-Jahren.

Mein Vater ging 1961 zuerst allein nach Deutschland, und als er ein wenig Geld verdient hatte, heirateten die beiden in Italien und machten sich danach gemeinsam auf den Weg zurück. Sie ließen sich zuerst in Nürnberg nieder, arbeiteten zunächst in einer Bleistiftfabrik und später bei den Feller-Werken in Feucht, die Landmaschinen herstellten. Und am 28. Oktober 1962 kam ich zur Welt.

Doch irgendwie wollte ich nicht richtig gedeihen. Ich weinte viel, und meine Eltern konnten sich nicht erklären, warum ich nicht zu beruhigen war. In Deutschland war der Winter angebrochen, es wurde sehr kalt, und eines Tages kam eine Freundin meiner Eltern zu Besuch. Sie bemerkte mein unaufhörliches Geschrei und legte mir zusätzlich zu meiner Babydecke noch eine dicke Wolldecke über. In der wohltuenden Wärme hörte ich augenblicklich auf zu weinen. Anscheinend vertrug ich die Temperaturen im winterlichen Deutschland nicht.

Als ich sieben Monate alt war, fuhren meine Eltern mit mir nach Italien, und ich blühte spürbar auf. Meine Eltern arbeiteten in Deutschland 7 Tage in der Woche – montags bis freitags in der Fabrik und am Wochenende hatten sie verschiedene Aushilfsjobs, um das zu erreichen, was sie ein Leben lang nicht hatten: ein Haus, Geld, ein Auto, Kleidung. Ich vermute, dass das der Hauptgrund dafür war, dass sie mich in der Obhut der Familie meiner Mama in Italien zurückließen – aber so richtig erklärt haben sie es mir nie. So zog ich also in das Haus auf den Hügeln, „Nella casa del guozzo“ zu Oma Domenica und Opa Luigi.

Die ersten vier Jahre meines Lebens verbrachte ich in ihrer liebevollen Obhut, umgeben von Weinbergen und Olivenbäumen, zusammen mit Opa und seinem Esel, mit dem er täglich zur Arbeit auf die Felder ging. Jeden Morgen führte mich mein erster Weg in die Scheune. „U nonno, u ciucco, a vigna“, das bedeutete, dass ich weder Opa noch den Esel im Stall vorfand und ihnen dann schnell in die Weinberge folgte. Opa war der Größte für mich. Ich liebte ihn, und er liebte mich, den kleinen Giuseppe. Meine Oma war ebenfalls sehr herzlich. Und sehr katholisch. Jeden Abend betete sie den Rosenkranz, und wehe, irgendjemand aus der Familie wagte es, zu diesem abendlichen Rosenkranzgebet oder an hohen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten nicht zu Hause aufzukreuzen!

Auch wenn das Leben dort sehr einfach und aus heutiger Sicht sogar ärmlich war, sehnte ich mich später oft danach zurück. Zu essen gab es das, was das Feld und die Tiere uns gaben: Tomaten, Olivenöl, Peccorinokäse und Bohnen. In der Ferne sah man das Ionische Meer. Sicher stammt meine Liebe zu den Bergen, zum Meer aus dieser Zeit. Hier fühlte ich mich geborgen, hier füllte sich mein Herz mit Frieden.

Leider sollte ich schon bald aus meinem behaglichen Nest geworfen werden. Als ich vier Jahre alt war, entschieden meine Eltern, die mittlerweile in Deutschland richtig Fuß gefasst hatten, mich wieder zu sich zu holen. Inzwischen hatte ich auch eine zwei Jahre jüngere Schwester, die sie nach der Großmutter Domenica genannt hatten.

Viel Zeit, uns aneinander zu gewöhnen, blieb Domenica und mir nicht. Denn schon ein Jahr später wurde meine Schwester, wie ich vor ihr, zur Familie nach Italien gebracht. Allerdings nicht zu den Großeltern, sondern zu Tante Liliana und Onkel Natale, dem Bruder meiner Mutter. Später lebte Domenica bei Oma und Tante Emma, und danach kam sie auf das Internat der Klosterschule in Acri. Daher konnten wir als Kinder keine sehr enge Beziehung zueinander aufbauen. Doch heute stehen wir uns zum Glück nahe.

Ich besuchte zuerst noch den deutschen Kindergarten und kam dann in die Schule. Leider hatte bis dahin kaum jemand mit mir Deutsch gesprochen, und so fiel es mir schwer, mich in meiner neuen Heimat einzuleben. Damals gab es ja noch nicht viele Ausländer in Deutschland. Als sich alle mit Namen vorstellen sollten und ich sagte: „Fusaro, Giuseppe“, haben alle gelacht, weil der Name für sie so fremdartig war. Die meisten nannten mich in meiner Kindheit „Josef“ oder „Seppi“. Meine Mutter rief mich „Giuse“ (so nennt sie mich auch heute noch).

Nach und nach lernte ich dann die Sprache. In der Schule kam ich ganz gut mit; ich war kein sonderlich guter, aber auch kein schlechter Schüler. Mathe und Deutsch waren meine Lieblingsfächer. Außerdem war ich gut im Fußballspielen. Mich gab es praktisch nicht ohne den Ball am Bein, daher nannten mich auch alle „Beckenbauer“. Darauf war ich stolz! Ich spielte im TSV Feucht und war auch Ministrant in der katholischen Kirche. Viel über den christlichen Glauben bekam ich da nicht mit, aber ich hatte eine Madonnafigur aus phosphorisierendem Material bekommen, die im Dunkeln leuchtete und mich immer tröstete, wenn ich Angst hatte. Sie ist erst vor Kurzem kaputtgegangen.

Mein Papa wollte unbedingt, dass ich Akkordeon lerne, la fisarmonica, ein traditionelles italienisches Instrument. Er kaufte mir das teuerste Akkordeon von Hohner und war stolz auf meine Fähigkeiten. Zumindest habe ich später von anderen gehört, dass er mit Stolz über mich gesprochen hat, doch leider tat er das nie vor mir. Mich behandelte er eher abwertend oder beachtete mich kaum.

In den Ferien fuhren wir, wann immer es ging, mit dem Zug nach Kalabrien. Zur Unterhaltung während der langen Fahrt forderte mich Papa dann auf, das Akkordeon herauszuholen und vor allen Leuten in dem voll besetzten Abteil zu spielen. Mir war das so unendlich peinlich, doch er ließ nicht locker. Wenn ich versuchte, mich zu weigern, wurde er zornig. „Suona!“, rief er dann immer lauter: „Spiel!“ Rot angelaufen vor Scham gab ich schließlich nach.

In Italien angekommen, ging es dann wieder von vorne los. „Suona la fisarmonica“, forderte er. Auf der Terrasse draußen musste ich spielen, sodass das ganze Dorf mich hören konnte. „Calabrisella mia!“ Mein Vater liebte diese Hymne auf seine Heimat, und er liebte es, wenn ich sie spielte. Alle sollten hören, was für einen begabten Sohn er hatte und dass seine Familie ihre Heimat Kalabrien nicht vergessen hatte, auch wenn sie weit entfernt in Deutschland lebte. In diesen Momenten habe ich ihn dafür gehasst.

Eine solche Reise nach Kalabrien...